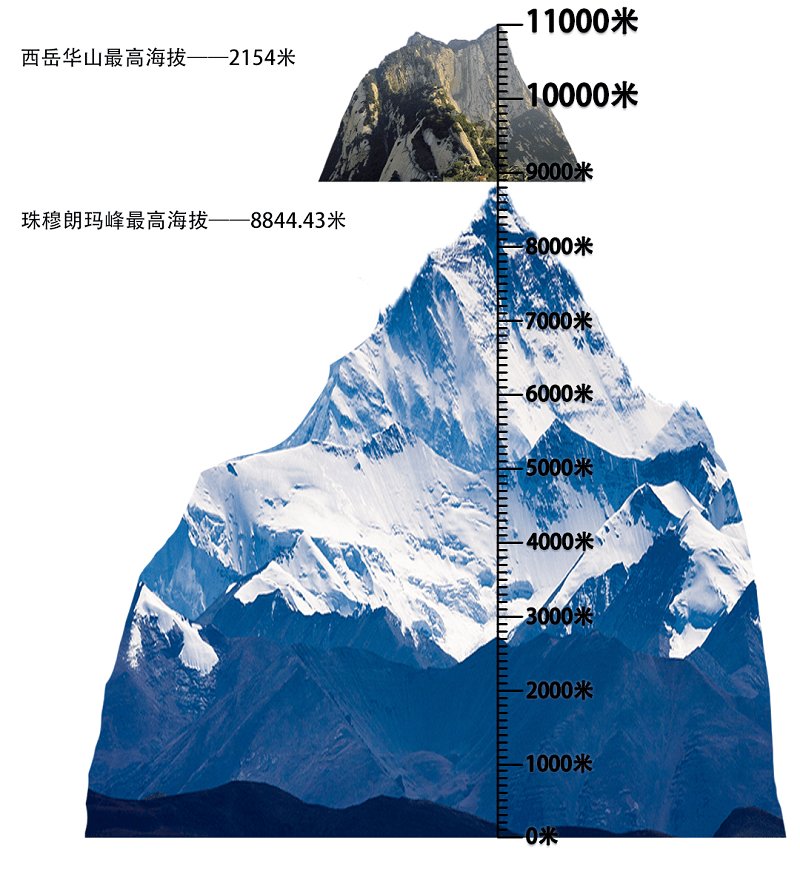

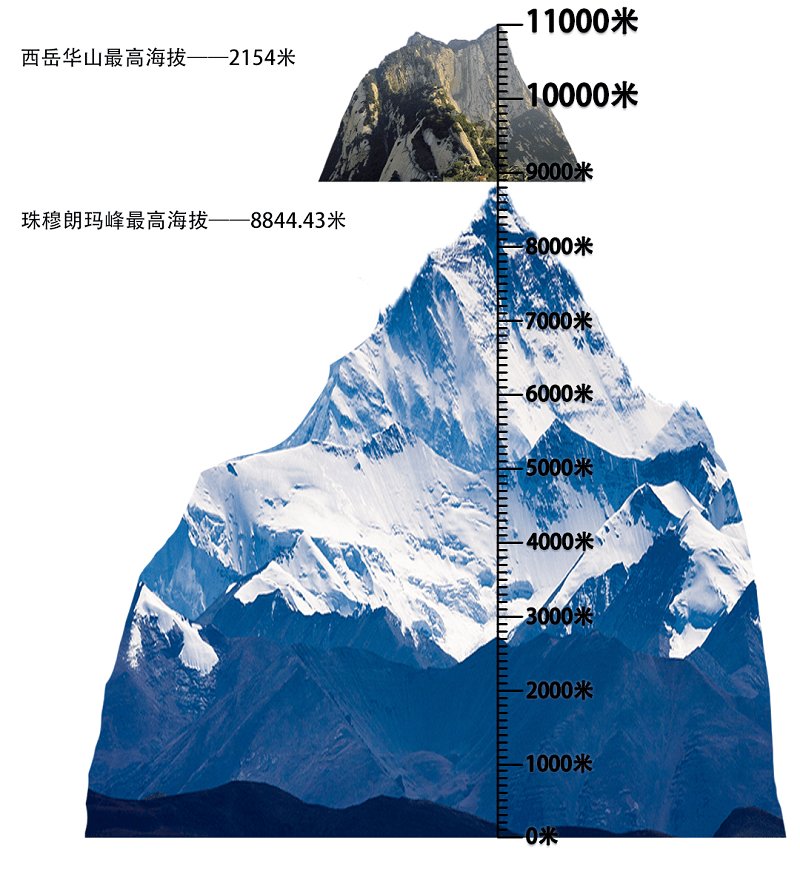

深度体现高度:

10米——这是普通人在不携带任何潜水装备可以下潜到的深度

113米——这是一名法国潜水员创造的裸潜纪录

332米——这是人在借助水下呼吸器后下潜到的最深纪录

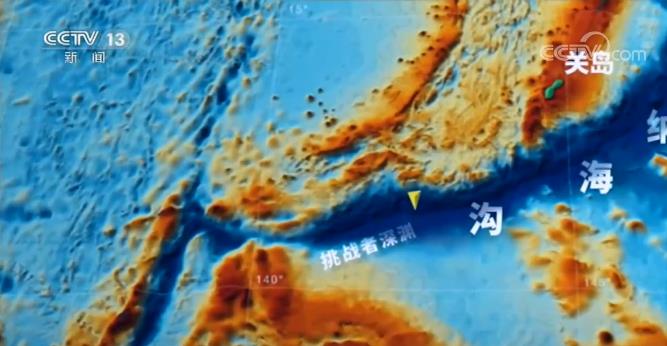

10898.5米——这是2012年卡梅隆搭乘的“深海挑战者”号下潜到达的深度

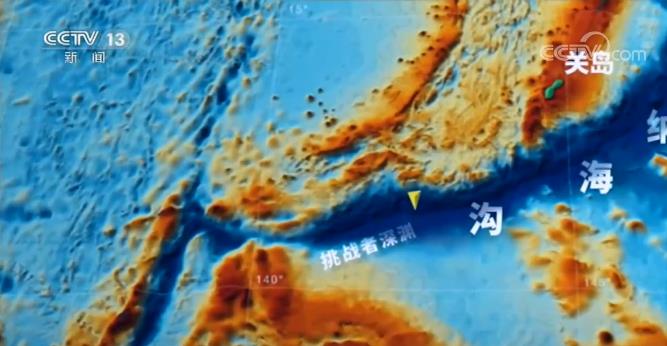

10909米——这是中国“奋斗者”号载人潜水器在马里亚纳海沟的坐底深度

“奋斗者”号下潜的马里亚纳海沟一万米处,水压超过110兆帕,相当于2000头非洲象踩在一个人的背上。

“油腻”的锂电池成“奋斗者”号能量包

每次下潜作业,“奋斗者”号要工作10小时左右。深海高压下,如何避免奋斗者号的锂电池因温度过高引发的自燃隐患?

“奋斗者”号的锂电池,和普通的电池不同,它的内部充满了油。

“奋斗者”号的上百块单体锂电池为若干组排列,模块之间的间隙中充满了油。当某个电池的温度升高时,热量会先传递给周围的油,然后油再通过电池箱体将热量传递给外部的海水,来缓解电池发热的状况。

这样“奋斗者”号就可以安全下海了吗?当然不是。

每批锂电池在成组前,都要严格进行撞击、针刺、海水浸泡、短路、过充、过放等十几项安全抽检,而且还要进行超过万米压力环境下的安全测试。只有通过层层测试,才能最终成为一块合格的“能量包”,保证“奋斗者”号的绝对安全。

“救生衣”带潜水器浮出水面

当潜水器完成工作,准备返航时,它是如何扛住压力,返回海面的呢?

这时,潜水器外层的浮力材料就开始发挥作用了。

浮力材料是成千上万个纳米级大小的玻璃微珠,他们不仅能为潜水器提供足够的浮力,自身也非常结实,经得起海底水压的考验。有了它们,潜水器才能一次次安全地返回水面。

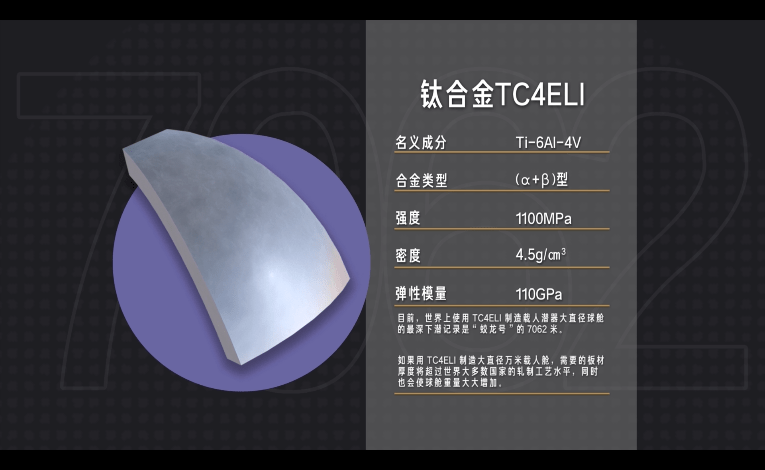

经历:经过多年的不断优化和上千次的测试,中国自主研制的新型钛合金终于问世。强度高、韧性好,可以容纳最多3名乘客安全地在海底进行科考任务。现在,“奋斗者”号终于可以顶住巨大的海底压力,安全载人潜入万米深海。

从出发到回家,“奋斗者”号会经历什么?

在茫茫大海上,如果把“奋斗者”号看作是前往深海的交通工具,那么从出门到完成任务后平安归来,这一路上“奋斗者”号会经历什么呢?

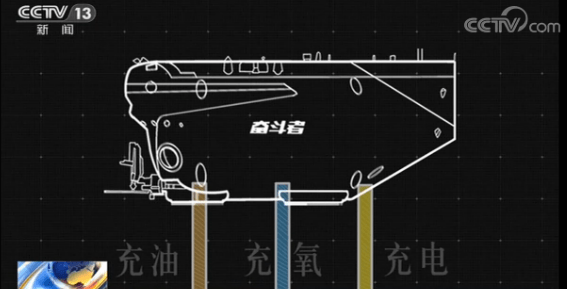

“奋斗者”号就像是前往深海的交通工具。出门在外,首先需要确认好下潜海域的水文、气象和地形信息,之后要对“奋斗者”号进行充油、充氧以及充电。

这样,活力满满地“奋斗者”号,就可以从停放车间由轨道推出,到达母船艉部,通过A架向海面布放了。

三名潜航员会在潜器推出前进入内部,在舱内进行通电检查,确保设备运转正常。

之后,A架的两台液压臂会将潜器提起、移动、下放,最终布放到海面上。

这时,舱门紧闭的“奋斗者”号就形成了一个密封球体,彻底将外部的海水和空气隔绝开来。

当母船想要与“奋斗者”号联系时,就需要使用无线电通信甚高频通信系统。

建立通信后,就可以等待母船上的指挥中心下达命令了。

接到下潜命令后,蛙人小队就会帮助潜器脱钩,潜器就开始注水下潜。

在临近海底后,潜器会抛掉第一组压载铁使自己达到悬浮在水中的均衡状态,并按照作业计划进行海底作业。完成作业后,潜器会抛载掉第二组压载铁,使潜器所受的浮力大于自身的重力,上浮返航。

经过几个小时的漫长归程,“奋斗者”号就会浮出海面,醒目的桔红色涂装和装载的GPS信号发射器会让母船迅速找到“奋斗者”号,“奋斗者”号只需依照之前的布放流程原路返回,就能平安返回母船。

深海里:看前方发回的照片,三个潜航员在海底吃的是炒面+煎蛋!

“奋斗者”号三名潜航员主驾驶 张伟(右)

张伟,南京理工大学自动化学院2009届自动化专业;

“奋斗”6个小时左右,潜航员带回的视频中还拍摄到了岩石破碎带

据总台央视新闻记者丛威娜介绍,与布放时30度的海面温度相比,坐底马里亚纳海沟的“奋斗者”号,舱内温度只有20度左右;另外,随着湿度的增加,人的身体会感到更加寒冷。特别是主驾张伟,他的脚由于特别靠近球舱的球壳,那里温度只有1到2度,所以他的身体感受会更加强烈。因此,包括毛巾袜在内的防寒取暖衣服,就放在他们随身携带的包里,并需要根据个人身体感受随时增加衣物,做好脚底保暖。